Die Traumdeutung im Kontext des Einsiedlerlebens ist mehr als nur eine esoterische Praxis – sie repräsentiert einen ganzheitlichen Ansatz zum Verständnis unseres Inneren. Einerseits können wir sie als psychologisches Werkzeug betrachten, das unbewusste Gedanken und Gefühle ans Licht bringt, andererseits als spirituellen Pfad, der kosmische Wahrheiten enthüllt. Manche sehen darin eine Form der Selbsttherapie, während andere sie als Brücke zwischen materieller und spiritueller Existenz verstehen. All diese Perspektiven verdienen unsere Aufmerksamkeit.

In den folgenden Abschnitten werden wir gemeinsam in die tiefgründige Welt der Traumdeutung eintauchen, wie sie von Einsiedlern über Jahrhunderte hinweg praktiziert und verfeinert wurde. Du wirst historische Hintergründe entdecken, praktische Methoden kennenlernen und verstehen, warum diese alte Praxis auch in unserer modernen, hektischen Welt relevant bleibt. Die Weisheit der Einsiedler kann uns lehren, unsere eigenen Träume als wertvolle Botschafter unseres Unterbewusstseins zu erkennen und zu nutzen.

Die historische Bedeutung der Träume für Einsiedler

Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte haben sich Menschen in die Einsamkeit zurückgezogen, um tiefere Wahrheiten zu finden. In dieser selbstgewählten Isolation entwickelte sich eine besondere Beziehung zu Träumen, die als Brücke zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen angesehen wurden.

Die frühen christlichen Wüstenväter im 3. und 4. Jahrhundert betrachteten ihre Träume als direkte Kommunikation mit dem Göttlichen. Für diese Eremiten waren nächtliche Visionen nicht bloße Phantasien, sondern bedeutsame Botschaften, die entschlüsselt werden mussten. Antonius der Große, einer der bekanntesten Wüstenväter, dokumentierte seine Traumvisionen akribisch und entwickelte Methoden zu ihrer Interpretation.

„In der Stille der Wüste sprechen die Träume lauter als alle weltlichen Stimmen zusammen. Sie sind nicht Flucht vor der Realität, sondern Tor zu einer tieferen Wirklichkeit.“

Im mittelalterlichen Europa setzten Einsiedler diese Tradition fort. In abgelegenen Klausen und Höhlen lebend, entwickelten sie ausgefeilte Systeme der Traumdeutung, die christliche Symbolik mit älteren Traditionen verbanden. Hildegard von Bingen, obwohl nicht im strengen Sinne eine Einsiedlerin, beschrieb ihre visionären Erfahrungen in Werken wie „Scivias“, die bis heute als bedeutende Quellen mystischer Traumdeutung gelten.

Die Besonderheit der eremitischen Traumdeutung liegt in ihrer Tiefe und Intensität. Ohne die Ablenkungen des gesellschaftlichen Lebens konnten Einsiedler eine außergewöhnliche Sensibilität für ihre Traumwelt entwickeln. Ihre Interpretationen waren nicht nur persönlicher Natur, sondern wurden oft als Weisheit angesehen, die der gesamten Gemeinschaft diente.

Die psychologische Dimension des Einsiedler-Traumlebens

Die moderne Psychologie hat die besondere Qualität von Träumen in Isolation vielfach bestätigt. Wenn Menschen sich von äußeren Reizen abschirmen, verändert sich ihr Traumerleben fundamental.

Forschungsergebnisse zeigen, dass Personen in Rückzugssituationen:

- Intensivere und lebendigere Träume erleben

- Sich häufiger an ihre Träume erinnern können

- 🌙 Komplexere symbolische Strukturen in ihren Träumen entwickeln

- 🌿 Eine stärkere emotionale Verbindung zu ihren Traumbildern aufbauen

- 🔍 Verborgene Aspekte ihres Selbst leichter im Traum erkennen

Diese Phänomene, die bei modernen Retreat-Teilnehmern beobachtet werden, waren den Einsiedlern seit Jahrhunderten vertraut. Sie nutzten die gesteigerte Traumaktivität bewusst als Werkzeug zur Selbsterkenntnis und spirituellen Entwicklung.

Der Schweizer Psychologe C.G. Jung, der selbst Perioden der Zurückgezogenheit praktizierte, erkannte die Parallelen zwischen seinen Erfahrungen und denen historischer Eremiten. Er stellte fest, dass die Reduktion äußerer Stimuli das Unbewusste aktiviert und archetypische Bilder deutlicher hervortreten lässt – genau jene Erfahrung, die Einsiedler über Jahrhunderte beschrieben haben.

Die Trauminkubation – das bewusste Herbeiführen bedeutsamer Träume – war eine verbreitete Praxis unter Einsiedlern. Durch Meditation, Gebet und spezifische Schlafrituale schufen sie Bedingungen, unter denen bestimmte Traumthemen erscheinen konnten. Diese Technik hat Parallelen in modernen psychotherapeutischen Ansätzen wie der Imagery Rehearsal Therapy.

Methoden der Traumdeutung in der Einsiedlertradition

Die Einsiedler entwickelten im Laufe der Jahrhunderte differenzierte Methoden, um ihre Träume zu verstehen und zu nutzen. Diese Techniken vereinen spirituelle Praxis mit praktischer Psychologie.

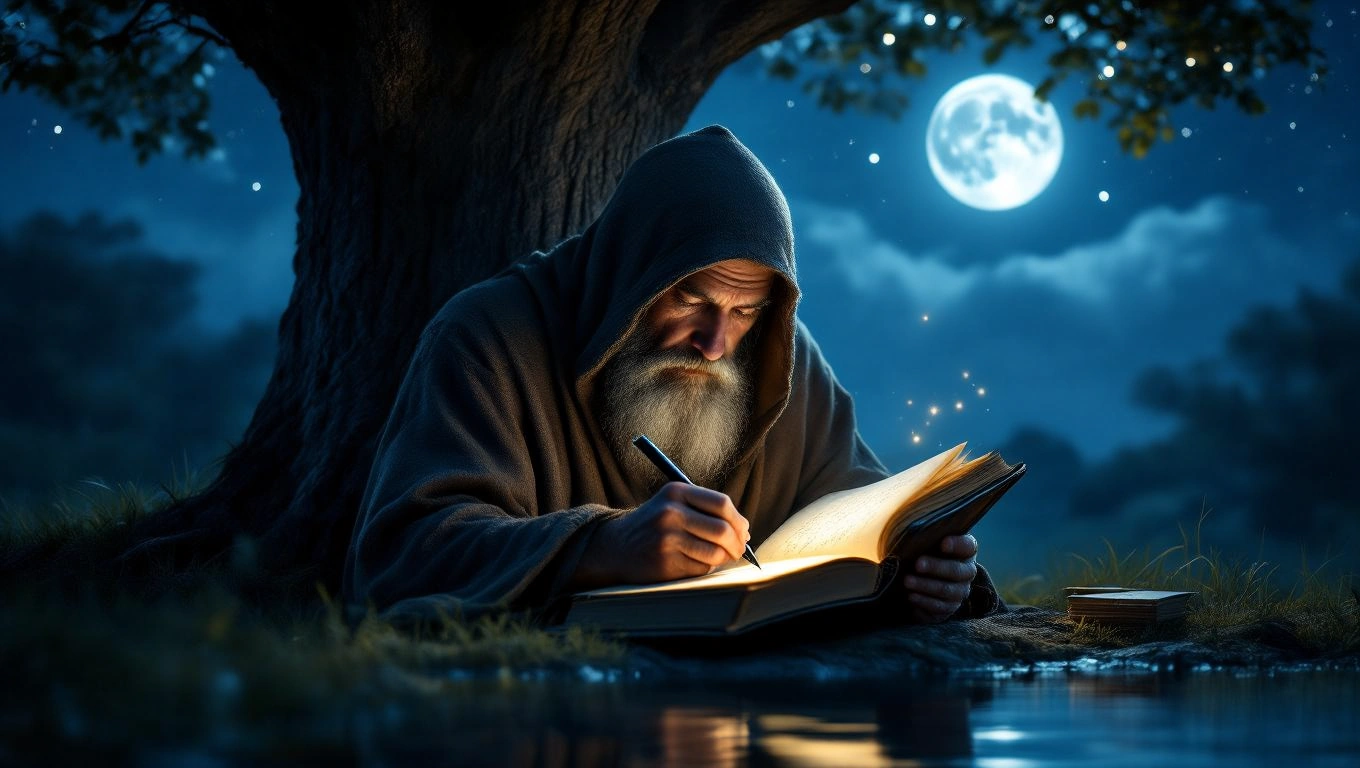

Das kontemplative Traumtagebuch

Im Zentrum der eremitischen Traumarbeit stand das Traumtagebuch – nicht als bloße Aufzeichnung, sondern als spirituelle Übung. Anders als moderne Traumjournale folgten diese Aufzeichnungen oft einem rituellen Muster:

- Morgenliche Erinnerung: Unmittelbar nach dem Erwachen wurden Träume in einfachen Worten festgehalten.

- Mittägliche Reflexion: In einer Meditationsphase wurden die Traumbilder erneut vergegenwärtigt.

- Abendliche Integration: Vor dem Schlafengehen wurden Verbindungen zwischen Traumsymbolen und Tageserlebnissen hergestellt.

- 🕯️ Wöchentliche Synthese: Am Ende der Woche wurden wiederkehrende Motive identifiziert.

- 📜 Monatliche Kontemplation: Größere Muster und Entwicklungen wurden erkannt und in Gebete integriert.

Diese Methode schuf einen kontinuierlichen Dialog zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, der die spirituelle Entwicklung fördern sollte. Bemerkenswert ist die Geduld, mit der Einsiedler diesen Prozess verfolgten – manche Traumsymbole wurden über Jahre hinweg beobachtet, um ihre volle Bedeutung zu erschließen.

„Träume sind wie scheue Waldtiere. Nur wer geduldig und still wartet, wird ihre wahre Natur erkennen. Der Eilige sieht nur flüchtige Schatten zwischen den Bäumen.“

Symbolische Interpretation und ihre Regeln

Die Deutung von Traumsymbolen folgte in der Einsiedlertradition bestimmten Prinzipien, die sich von modernen psychoanalytischen Ansätzen unterscheiden. Statt universeller Symboldeutungen, wie sie später bei Freud erscheinen würden, entwickelten Einsiedler kontextbezogene Interpretationsrahmen.

| Symbolkategorie | Traditionelle Deutung | Eremitische Besonderheit |

|---|---|---|

| Naturelemente | Kosmische Kräfte | Spiegel innerer Landschaften |

| Tiere | Instinkte, Triebe | Aspekte des spirituellen Weges |

| Personen | Soziale Beziehungen | Innere Stimmen, Seelenteile |

| Gebäude | Lebenssituationen | Stufen spiritueller Entwicklung |

| Reisen | Lebensweg | Seelenreisen zwischen den Welten |

Besonders bemerkenswert ist, wie Einsiedler persönliche und kollektive Symbolik verbanden. Ein Traum wurde nicht isoliert betrachtet, sondern in Beziehung zu:

- Der persönlichen Lebensgeschichte

- Der spirituellen Tradition

- Den Jahreszeiten und Naturzyklen

- Den aktuellen Herausforderungen auf dem spirituellen Pfad

- Früheren Träumen und deren Entwicklung

Diese ganzheitliche Betrachtungsweise schuf ein reiches Interpretationsgewebe, das weit über einfache Symbol-Bedeutungs-Zuordnungen hinausging.

Traumrituale und ihre Wirkung

Einsiedler begnügten sich nicht mit der passiven Interpretation ihrer Träume – sie entwickelten aktive Praktiken, um die Traumwelt zu beeinflussen und ihre Botschaften zu vertiefen.

Zu diesen Praktiken gehörten:

Vorbereitende Rituale vor dem Schlaf:

- Räucherungen mit speziellen Kräutern wie Wermut oder Baldrian

- Gebete, die bestimmte Traumthemen einladen sollten

- Visualisierungsübungen, die den Geist auf bedeutsame Träume einstimmten

- Das Platzieren symbolischer Gegenstände unter dem Kopfkissen

- Fasten oder spezielle Diäten zur Klärung des Geistes

Nachbereitende Rituale:

- Das Nachstellen von Traumszenen im Wachzustand

- Die künstlerische Darstellung von Traumsymbolen durch Zeichnungen oder Gesänge

- Dialogische Meditation mit Traumgestalten

- 🌺 Rituelle Reinigungen nach beunruhigenden Träumen

- 🔄 Die bewusste Fortsetzung positiver Träume durch gelenkte Imagination

Diese Praktiken schufen eine durchlässige Grenze zwischen Traum- und Wachbewusstsein. Für den Einsiedler waren beide Zustände gleichwertige Realitätsebenen, die in einem ständigen Austausch standen.

„Der Traum ist nicht das Ende der Nacht, sondern der Beginn des Tages. Was im Schlaf gesät wurde, muss im Wachen gepflegt werden, damit es Früchte trägt.“

Traumsymbole im Kontext der Einsamkeit

Die Isolation des Einsiedlerlebens prägt die Traumwelt auf charakteristische Weise. Bestimmte Symbole und Motive treten in diesem Kontext besonders häufig auf und erhalten spezifische Bedeutungen.

Die Landschaft der eremitischen Träume

In den Aufzeichnungen historischer Einsiedler finden sich wiederkehrende Landschaftsmotive, die als Spiegel des seelischen Zustands gedeutet wurden:

Die Wüste erscheint nicht nur als physischer Ort, sondern als Symbol der spirituellen Reinigung. Träume von endlosen Sandlandschaften wurden als Zeichen verstanden, dass der Geist sich von weltlichen Anhaftungen löst. Gleichzeitig konnte die Wüste auf innere Trockenheit und spirituelle Krisen hinweisen – ein Phänomen, das später als „dunkle Nacht der Seele“ bekannt wurde.

Höhlen und unterirdische Räume symbolisierten den Abstieg ins Unbewusste. Einsiedler, die von solchen Orten träumten, deuteten dies als Einladung, verborgene Aspekte ihres Selbst zu erforschen. Die Beschaffenheit der Höhle – eng oder weit, dunkel oder von innerem Licht erhellt – gab Hinweise auf den Charakter dieser inneren Reise.

Berge und Gipfel repräsentierten spirituelle Höhepunkte und Momente der Erleuchtung. Interessanterweise berichteten viele Einsiedler, dass Bergträume oft nach Perioden intensiver Prüfungen auftraten, was auf einen zyklischen Charakter der spirituellen Entwicklung hindeutet.

Gewässer in ihren verschiedenen Formen hatten besondere Bedeutung:

- Klare Bäche symbolisierten spirituelle Klarheit

- Stürmische Meere standen für emotionale Aufruhr

- Tiefe Seen repräsentierten das kontemplative Bewusstsein

- Quellen deuteten auf spirituelle Erneuerung hin

Diese Landschaftssymbole wurden nicht isoliert betrachtet, sondern in ihrer Entwicklung über Zeit. Ein Einsiedler mochte monatelang von der Wüste träumen, bevor plötzlich eine Quelle erschien – ein Zeichen dafür, dass eine Phase spiritueller Trockenheit zu Ende ging.

Begegnungen mit dem Anderen

Trotz – oder gerade wegen – ihrer physischen Isolation berichteten Einsiedler häufig von Begegnungen mit verschiedenen Wesenheiten in ihren Träumen. Diese wurden als Manifestationen innerer Stimmen oder spiritueller Realitäten gedeutet.

| Traumgestalt | Traditionelle Deutung | Psychologische Interpretation |

|---|---|---|

| Wilde Tiere | Versuchungen, niedere Instinkte | Unintegrierte Persönlichkeitsanteile |

| Engel | Göttliche Botschaften | Höheres Selbst, kreatives Potenzial |

| Verstorbene | Verbindung zur Ahnenwelt | Unverarbeitete Beziehungen, kollektives Erbe |

| Dämonen | Spirituelle Prüfungen | Schattenaspekte, verdrängte Ängste |

| Fremde Reisende | Aspekte des Selbst | Ungelebte Möglichkeiten, alternative Lebenswege |

Besonders bemerkenswert ist der Umgang mit bedrohlichen Traumgestalten. Anders als in modernen Alptraumtherapien, die oft auf Konfrontation oder Flucht setzen, entwickelten Einsiedler den Ansatz des transformativen Dialogs. Dämonen oder bedrohliche Wesen wurden nicht bekämpft, sondern angesprochen und nach ihrem Wesen befragt. Diese Praxis, die Parallelen zum modernen Konzept der Teilarbeit aufweist, führte oft zu überraschenden Wendungen im Traumgeschehen.

„Wende dich nicht ab von dem, was dich im Traum erschreckt. Es trägt ein Geschenk in den Händen, auch wenn diese Hände zunächst wie Klauen erscheinen mögen.“

Die Paradoxie der Gemeinschaft in der Einsamkeit

Ein faszinierendes Phänomen in Einsiedlerträumen ist das häufige Auftreten von Gemeinschaftserlebnissen. Menschen, die sich bewusst von sozialen Strukturen zurückgezogen haben, berichten oft von Träumen, in denen sie Teil größerer Gruppen sind.

Diese Traumgemeinschaften nahmen verschiedene Formen an:

- Versammlungen von Heiligen oder spirituellen Vorbildern

- Begegnungen mit idealisierter Familie

- Teilnahme an rituellen Festen

- 🌍 Erlebnisse in utopischen Gemeinschaften

- 👥 Kommunikation mit anderen Einsiedlern über große Entfernungen

Diese Träume wurden nicht als Ausdruck von Einsamkeit oder Sehnsucht nach Gesellschaft abgetan, sondern als Manifestation einer tieferen Verbundenheit interpretiert. In der eremitischen Tradition galt die Überzeugung, dass wahre Einsamkeit nicht zur Isolation führt, sondern zu einer universelleren Form der Verbundenheit.

Die körperliche Trennung von der Gemeinschaft wurde als notwendiger Schritt gesehen, um eine spirituelle Gemeinschaft zu erfahren, die über räumliche und zeitliche Grenzen hinausgeht. Träume dienten dabei als Brücke zwischen individueller und kollektiver Erfahrung.

Praktische Anwendungen für das moderne Leben

Die Traumpraxis der Einsiedler mag auf den ersten Blick weit von unserem modernen Alltag entfernt erscheinen. Dennoch bietet sie wertvolle Ansätze, die auch in unserer schnelllebigen, reizüberfluteten Welt Anwendung finden können.

Die temporäre Einsiedelei

Man muss nicht dauerhaft in eine Höhle ziehen, um von der eremitischen Traumpraxis zu profitieren. Das Konzept der temporären Einsiedelei – bewusst gewählte Perioden der Zurückgezogenheit – kann in verschiedenen Formen praktiziert werden:

- Ein Wochenende ohne digitale Medien und soziale Kontakte

- Regelmäßige Stunden der Stille am frühen Morgen oder späten Abend

- Kurze Retreats in der Natur oder in Klöstern, die Gäste aufnehmen

- Selbstorganisierte „Traumklausuren“, in denen der Fokus auf dem Traumleben liegt

- Die Schaffung eines ruhigen, reizarmen Schlafraums als „Einsiedelei im Kleinen“

Diese Praktiken schaffen Räume, in denen die Traumwelt sich entfalten kann. Schon nach wenigen Tagen reduzierter äußerer Stimulation berichten viele Menschen von intensiveren, lebendigeren und bedeutungsvolleren Träumen.

„Die Stille ist kein leerer Raum, sondern ein gefüllter. Wer in ihr verweilt, wird nicht von Einsamkeit erfüllt, sondern von den vergessenen Stimmen des eigenen Inneren.“

Das moderne Traumtagebuch

Die eremitische Praxis des Traumtagebuchs lässt sich an moderne Bedürfnisse anpassen, ohne ihre Essenz zu verlieren:

Morgens:

- Halte ein Notizbuch oder Aufnahmegerät griffbereit neben dem Bett

- Notiere Träume unmittelbar nach dem Erwachen, bevor du aufstehst

- Konzentriere dich zunächst auf Gefühle und prägnante Bilder, nicht auf narrative Kohärenz

- Gib jedem Traum einen intuitiven Titel

Tagsüber:

- Nimm dir 5-10 Minuten, um einen Traum zu vertiefen

- Skizziere zentrale Symbole oder male sie aus

- Notiere Verbindungen zu aktuellen Lebenssituationen

- Achte auf Synchronizitäten zwischen Traumbildern und Tageserlebnissen

Wöchentlich:

- Lies frühere Einträge und markiere wiederkehrende Themen

- Identifiziere Entwicklungslinien in deinen Träumen

- Stelle dir die Frage: „Welche Botschaft versucht mein Unbewusstes mir zu vermitteln?“

Dieses dreistufige System respektiert die Tiefendimension der eremitischen Praxis, passt sie aber an den Rhythmus eines aktiven Lebens an.

Die Traumgemeinschaft als moderne Praxis

Obwohl Einsiedler physisch allein waren, teilten sie oft ihre Träume und Interpretationen durch Briefe oder gelegentliche Begegnungen. Diese Tradition der geteilten Traumarbeit lässt sich in modernen Kontexten wiederbeleben:

- Kleine Traumgruppen, die sich regelmäßig treffen, um Träume zu teilen und zu reflektieren

- Online-Communities, die einen geschützten Raum für Traumaustausch bieten

- Partnerschaften zur gegenseitigen Traumbegleitung

- Familienrituale, bei denen Träume beim Frühstück geteilt werden

- Kreative Workshops, in denen Träume künstlerisch ausgedrückt werden

Der Schlüssel liegt dabei im respektvollen Umgang mit den Träumen anderer. Die eremitische Tradition lehrt uns, dass jeder Traum mehrere Bedeutungsebenen hat und letztlich nur vom Träumenden selbst vollständig verstanden werden kann. Externe Interpretationen sollten daher als Angebote, nicht als Deutungshoheit verstanden werden.

Die spirituelle Dimension der Einsiedler-Traumarbeit

Jenseits der praktischen und psychologischen Aspekte enthält die eremitische Traumtradition eine tiefe spirituelle Dimension, die auch für Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen oder spiritueller Orientierungen wertvoll sein kann.

Der Traum als Ort der Transzendenz

Für Einsiedler waren Träume nicht nur psychologische Phänomene, sondern Begegnungsräume mit dem Transzendenten. Diese Perspektive eröffnet eine Dimension, die in modernen Traumtheorien oft vernachlässigt wird.

Die Erfahrung der Transzendenz im Traum kann verschiedene Formen annehmen:

- Momente tiefer Einheitserfahrung, in denen die Grenzen des Ich aufgelöst werden

- Begegnungen mit dem „ganz Anderen“, das sich in symbolischer Form zeigt

- Erfahrungen von Zeitlosigkeit und Raumtranszendenz

- Visionen kosmischer Zusammenhänge und universeller Ordnung

- Intuitive Erkenntnisse, die über rationales Verstehen hinausgehen

Diese Erfahrungen wurden in der eremitischen Tradition nicht als Flucht aus der Realität verstanden, sondern als Einblick in eine tiefere Wirklichkeit, die das Alltagsbewusstsein ergänzt und bereichert.

„Der Traum ist eine kleine Tür, verborgen in den dunkelsten und intimsten Kammern der Seele, die sich zu jener kosmischen Nacht öffnet, die Seele war, lange bevor es ein bewusstes Ich gab, und Seele sein wird, weit jenseits dessen, was ein bewusstes Ich je erreichen kann.“

Träume als spirituelle Wegweiser

In der eremitischen Tradition dienten Träume oft als Wegweiser auf dem spirituellen Pfad. Bestimmte Traumtypen wurden als Marksteine der inneren Entwicklung angesehen:

Berufungsträume signalisierten wichtige Lebensentscheidungen oder Wendepunkte. Sie erschienen oft in Krisenzeiten und boten neue Perspektiven oder Richtungen an.

Warnträume zeigten Abweichungen vom spirituellen Weg oder unbewusste Widerstände gegen die eigene Entwicklung. Sie wurden nicht als Bedrohung, sondern als hilfreiche Korrekturen verstanden.

Heilungsträume traten oft nach Perioden innerer Arbeit auf und zeigten die Integration vormals abgespaltener Persönlichkeitsanteile. Sie waren gekennzeichnet durch Symbole der Versöhnung und Ganzwerdung.

Erleuchtungsträume brachten fundamentale Einsichten in die Natur der Realität und des Selbst. Sie wurden oft von intensiven Licht- und Klangphänomenen begleitet und hinterließen ein tiefes Gefühl der Gewissheit.

Diese Traumkategorien wurden nicht als isolierte Ereignisse betrachtet, sondern als Teil eines zusammenhängenden inneren Entwicklungsweges. Ein Einsiedler mochte jahrelang ähnliche Traumthemen durcharbeiten, bevor eine neue Phase begann – ein Prozess, der Parallelen zur Individuationstheorie Jungs aufweist.

Die ethische Dimension der Traumarbeit

Ein oft übersehener Aspekt der eremitischen Traumtradition ist ihre ethische Dimension. Träume wurden nicht nur als persönliche Erfahrung verstanden, sondern als Teil einer größeren Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und dem Kosmos.

Diese ethische Dimension umfasst mehrere Aspekte:

- Die Verpflichtung zur Aufrichtigkeit im Umgang mit Träumen, selbst wenn sie unbequeme Wahrheiten offenbaren

- Die Verantwortung zur Integration der Traumbotschaften ins wache Leben

- Den respektvollen Umgang mit Traumsymbolen und -gestalten als eigenständige Entitäten

- Die Weitergabe von Weisheit, die durch Träume empfangen wurde

- Die Kultivierung von Mitgefühl durch das Verständnis der universellen Natur menschlicher Traumsymbole

In diesem Sinne war Traumarbeit für Einsiedler nie Selbstzweck oder bloße Selbstoptimierung, sondern Teil eines größeren Dienstes am Leben selbst.

„Was im Traum erkannt wird, trägt Früchte im Wachen. Was im Wachen gelebt wird, nährt die Samen der Träume. So entsteht ein Kreislauf, der nicht nur dem Träumenden, sondern allem Leben dient.“

Herausforderungen und Grenzen der eremitischen Traumarbeit

Bei aller Wertschätzung für die Weisheit der eremitischen Traumtradition ist es wichtig, auch ihre Herausforderungen und Grenzen zu erkennen – besonders im Kontext moderner Lebenswelten.

Die Gefahr der Überinterpretation

Eine zentrale Herausforderung der intensiven Traumarbeit ist die Tendenz zur Überinterpretation. Wenn jedes Traumdetail mit Bedeutung aufgeladen wird, kann dies zu einer verzerrten Wahrnehmung führen und den natürlichen Fluss des Traumlebens stören.

Einsiedler, die jahrelang in Isolation lebten, entwickelten manchmal hochkomplexe Deutungssysteme, die für Außenstehende kaum nachvollziehbar waren. Diese Systeme konnten zu selbstreferentiellen Zirkeln werden, in denen Traumsymbole immer nur im Licht vorheriger Interpretationen gedeutet wurden.

Moderne Praktizierende können dieser Gefahr begegnen, indem sie:

- Regelmäßig ihre Interpretationsrahmen hinterfragen

- Offen bleiben für alternative Deutungen

- Die Möglichkeit akzeptieren, dass manche Träume keine tiefere Bedeutung haben

- Den Körper als Resonanzraum nutzen, um zu spüren, welche Deutungen stimmig sind

- Sich mit anderen austauschen, um Perspektivenvielfalt zu gewährleisten

Die Integration in den Alltag

Eine weitere Herausforderung liegt in der Integration der Traumarbeit in einen aktiven Lebensstil. Während Einsiedler ihr gesamtes Leben um spirituelle Praktiken herum organisieren konnten, stehen moderne Menschen vor der Aufgabe, Traumarbeit mit beruflichen und familiären Verpflichtungen zu vereinbaren.

Praktische Ansätze für diese Integration könnten sein:

- Die Qualität statt Quantität der Traumarbeit zu priorisieren

- Bestimmte Träume für tiefere Arbeit auszuwählen, statt jeden Traum analysieren zu wollen

- Traumarbeit mit anderen Alltagsritualen zu verbinden (z.B. Morgenmeditation)

- Realistische Erwartungen zu setzen und Geduld mit dem Prozess zu haben

- Perioden intensiverer Traumarbeit mit Phasen leichterer Praxis abzuwechseln

„Der Weg der Träume ist kein gerader Pfad, sondern ein Spiraltanz. Manchmal führt er uns tief ins Innere, manchmal an die Oberfläche des Alltags. Beides hat seinen Wert und seine Zeit.“

Psychologische Risiken

Nicht zuletzt birgt intensive Traumarbeit auch psychologische Risiken, besonders für Menschen in vulnerablen Lebensphasen. Die eremitische Tradition war sich dieser Gefahren bewusst und entwickelte Schutzmechanismen, die auch heute noch relevant sind.

Zu beachten sind besonders:

- Die Destabilisierung des Ich durch zu schnelles Vordringen in unbewusste Schichten

- Die Überidentifikation mit Traumgestalten auf Kosten der Alltagsidentität

- Das Abdriften in Fantasiewelten als Flucht vor realen Herausforderungen

- Die Verwechslung von symbolischer und literaler Wahrheit bei prophetischen Träumen

- Die Vernachlässigung sozialer Beziehungen zugunsten der inneren Arbeit

Die eremitische Tradition betonte daher die Bedeutung von Erdung, Struktur und Begleitung – Elemente, die auch in modernen Kontexten unverzichtbar sind. Selbst die zurückgezogensten Einsiedler suchten periodisch den Rat erfahrener spiritueller Begleiter, um ihre Traumdeutungen zu überprüfen und in Balance zu halten.

Die Zukunft der eremitischen Traumarbeit

In einer Zeit, die von digitaler Überreizung, ständiger Erreichbarkeit und beschleunigtem Lebenstempo geprägt ist, gewinnt die eremitische Traumtradition neue Relevanz. Sie bietet Gegenpole zu dominanten Zeittendenzen und öffnet Räume für alternative Erfahrungsweisen.

Zukunftsweisende Entwicklungen könnten sein:

- Die Integration eremitischer Traumarbeit in Digital-Detox-Programme

- Die Verbindung traditioneller Traumpraxis mit modernen Neurowissenschaften

- Die Entwicklung von hybriden Gemeinschaftsformen, die Phasen der Isolation mit Phasen des Austauschs verbinden

- Die Anwendung eremitischer Prinzipien in der Therapie von Stress- und Erschöpfungszuständen

- Die Erforschung der ökologischen Dimension von Träumen als Verbindung zur mehr-als-menschlichen Welt

Die zeitlose Weisheit der Einsiedler kann so in neuen Formen weiterleben und Menschen dabei unterstützen, in einer komplexen, oft überwältigenden Welt innere Orientierung zu finden.

„In einer Welt, die von Lärm erfüllt ist, wird die Kunst des Lauschens zur revolutionären Praxis. Und nirgends können wir tiefer lauschen als im Reich unserer Träume.“

Häufig gestellte Fragen zur Traumdeutung der Einsiedler

Wie unterscheidet sich die Traumdeutung der Einsiedler von modernen psychologischen Ansätzen?

Die eremitische Traumdeutung integriert spirituelle, psychologische und körperliche Dimensionen in einem ganzheitlichen Ansatz. Anders als viele moderne Methoden betrachtet sie Träume nicht nur als Produkte des individuellen Unbewussten, sondern auch als potenzielle Verbindung zu transpersonalen Wirklichkeitsebenen. Zudem legt sie großen Wert auf langfristige Muster und die aktive Integration von Trauminhalten ins wache Leben.

Muss ich religiös sein, um von dieser Tradition zu profitieren?

Nein, die grundlegenden Praktiken der eremitischen Traumarbeit sind unabhängig von spezifischen religiösen Überzeugungen wertvoll. Die Methoden der achtsamen Traumbeobachtung, des Traumtagebuchs und der symbolischen Reflexion können von Menschen aller Weltanschauungen praktiziert werden. Die spirituelle Dimension kann je nach persönlicher Orientierung angepasst oder in einen säkularen Kontext übersetzt werden.

Wie kann ich mit beunruhigenden oder angsteinflößenden Träumen umgehen?

Die eremitische Tradition bietet einen besonderen Ansatz für schwierige Träume: Statt sie zu vermeiden oder zu bekämpfen, werden sie als Botschafter angesehen, die wichtige, wenn auch unbequeme Wahrheiten überbringen. Praktische Schritte umfassen: Das Aufschreiben des Traums in der dritten Person, um Distanz zu schaffen; das imaginative Wiederbetreten des Traums im Wachzustand, um mit bedrohlichen Elementen in Dialog zu treten; und die Suche nach dem „Geschenk“ oder der Botschaft hinter der beunruhigenden Erscheinung.

Wie viel Zeit sollte ich täglich für Traumarbeit einplanen?

Die Intensität der Traumarbeit kann je nach Lebensphase und Bedürfnissen variieren. Für Anfänger kann ein einfaches Ritual von 5-10 Minuten morgens zum Aufschreiben und 5 Minuten abends zur Reflexion ausreichen. In Phasen intensiverer Praxis oder während spezieller „Traumretreats“ kann mehr Zeit investiert werden. Wichtiger als die Quantität ist jedoch die Qualität der Aufmerksamkeit und die Regelmäßigkeit der Praxis.

Kann ich eremitische Traumarbeit auch in einer Gruppe praktizieren?

Ja, obwohl die Tradition im Kontext der Einsamkeit entstanden ist, lässt sie sich gut an Gruppenformate anpassen. Traumgruppen können einen geschützten Raum bieten, in dem Träume geteilt und gemeinsam reflektiert werden. Wichtig ist dabei ein respektvoller Umgang, bei dem die Deutungshoheit beim Träumenden selbst bleibt und externe Interpretationen als Angebote, nicht als Wahrheiten verstanden werden. Manche Gruppen arbeiten mit Formaten wie „Wenn es mein Traum wäre…“, um diesen respektvollen Abstand zu wahren.

Wie erkenne ich, ob ein Traum spirituell bedeutsam ist oder einfach nur Tagesreste verarbeitet?

In der eremitischen Tradition werden diese Kategorien nicht streng getrennt. Auch scheinbar banale „Tagesreste“ können auf einer symbolischen Ebene bedeutsam sein. Hinweise auf besonders tiefgründige Träume können sein: eine ungewöhnliche emotionale Intensität, eine besondere Klarheit oder Lebendigkeit, das Gefühl einer zeitlosen Qualität während des Traums, sowie Symbole, die Sie tief berühren oder die wiederholt auftreten. Letztlich ist es Ihre eigene intuitive Resonanz, die den besten Hinweis gibt, welchen Träumen Sie mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.

Traumdeutung - Traumsymbole A–Z

- Traumsymbole mit A

- Traumsymbole mit B

- Traumsymbole mit C

- Traumsymbole mit D

- Traumsymbole mit E

- Traumsymbole mit F

- Traumsymbole mit G

- Traumsymbole mit H

- Traumsymbole mit I

- Traumsymbole mit J

- Traumsymbole mit K

- Traumsymbole mit L

- Traumsymbole mit M

- Traumsymbole mit N

- Traumsymbole mit O

- Traumsymbole mit P

- Traumsymbole mit Q

- Traumsymbole mit R

- Traumsymbole mit S

- Traumsymbole mit T

- Traumsymbole mit U

- Traumsymbole mit V

- Traumsymbole mit W

- Traumsymbole mit X

- Traumsymbole mit Z